Évora _ Teil III

Die Kathedrale / La catedral

(de) Ich gehe gerne in Kirchen. Sie sind für mich Orte der Stille und des Rückzugs, des In-Sich-Hinein-Hören und manchmal des Sich-Finden. Im Alleinsein. Dabei ist mir schon bewußt, dass ich, auch wenn nicht Teil der Kirche als Institution, einen Raum nutze, der aus dem institutionellen Impuls heraus entstanden ist. Bis vor nicht allzu langer Zeit habe ich immer da, wo Eintritt bezahlt werden musste, ob für den Besuch einer Kirche, eines Klosters oder eines Domschatzes, oder was auch immer mir den Eindruck vermittelt, die Institution Kirche dadurch wenn auch nur minimal zu „unterstützen“, davon Abstand genommen. Das hat sich geändert. Nicht, dass ich sie suche aber wenn sie meinen Weg kreuzen, dann nehme ich das an.

So auch in Évora. Die Stadt wurde im Jahr 1166 in der Reconquista unter Geraldo sem Pavor von den christlichen Heeren erobert und bereits zwanzig Jahre später, 1186, begann man mit dem Bau einer Kathedrale. Die Weihe fand im Jahre 1204 statt. Zwischen 1317 und 1340 wurde der Kreuzgang im gotischen Stil angebaut. Im 15. und 16. Jahrhundert folgten der Chor, die Kanzel, das Baptisterium und die Kapelle der Madonna der Barmherzigkeit, auch Esporão genannt, im manuelinischen Stil. Die Hauptkapelle wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Barockstils ersetzt. 1929 erhielt die Kathedrale durch Papst Pius XI. zusätzlich den Titel einer Basilica minor. Das Dach der Kirche und das obere Stockwerk des Kreuzgangs, die über entsprechende Wendeltreppen zugänglich sind, bieten einen herrlichen Blick auf das Ensemble selbst und die umliegende Landschaft.

(es) Me gusta ir a las iglesias. Para mí son lugares de silencio y retiro, donde puedo escucharme y a veces encontrarme a mí mismo. En soledad. Me doy cuenta de que, aunque no forme parte de la Iglesia como institución, utilizo un espacio que ha surgido de un impulso institucional. Hasta no hace mucho, siempre que tenía que pagar una entrada, ya fuera para visitar una iglesia, un monasterio o el tesoro de una catedral, o cualquier otra cosa que me diera la impresión de que estaba «apoyando» a la institución de la Iglesia, aunque fuera mínimamente, me abstenía de hacerlo. Eso ha cambiado. No es que los busque, pero si se cruza en mi camino, lo acepto.

Es lo que me ocurrío en Évora. La ciudad de Évora fue conquistada por los ejércitos cristianos en 1166 durante la Reconquista bajo el mando de Geraldo sem Pavor y tan solo veinte años m¡as tarde, en 1186, se inició la construcción de una catedral. La consagración tuvo lugar en 1204. Entre 1317 y 1340, se añadió el claustro en estilo gótico. En los siglos XV y XVI, se añadieron el coro, el púlpito, el baptisterio y la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia, también conocida como el Esporão, en estilo manuelino. La capilla mayor fue sustituida en la primera mitad del siglo XVIII en estilo barroco. En 1929, el Papa Pío XI concedió a la catedral el título adicional de basílica menor. El tejado de la iglesia y el piso superior del claustro, accesibles por escaleras de caracol, ofrecen una magnífica vista del conjunto y del paisaje circundante.

(de) Der Haupteingang. Die 12 Jünger, sechs an jeder Seite. Ich fand die Sockel SEHR interessant, vor allem die auf der LINKEN Seite…….

(es) La entrada principal. Los doce apóstoles, seis en cada lado. A mí lo que más me interesa son los zócalos, sobre los que se levantan, sobre todo los de la IZQUIERDA……

(de) Auf dem Weg hoch zum Dach der Kathedrale, wo der Besuch beginnt, darf man einen Blick in den Chor werfen, der sich dem Altar gegenüber befindet.

(es) De camino al tejado de la catedral, donde comienza la visita, se puede echar un vistazo al coro, que se encuentra frente al altar.

Über den Dächern von Évora / Sobre los tejados de Évora

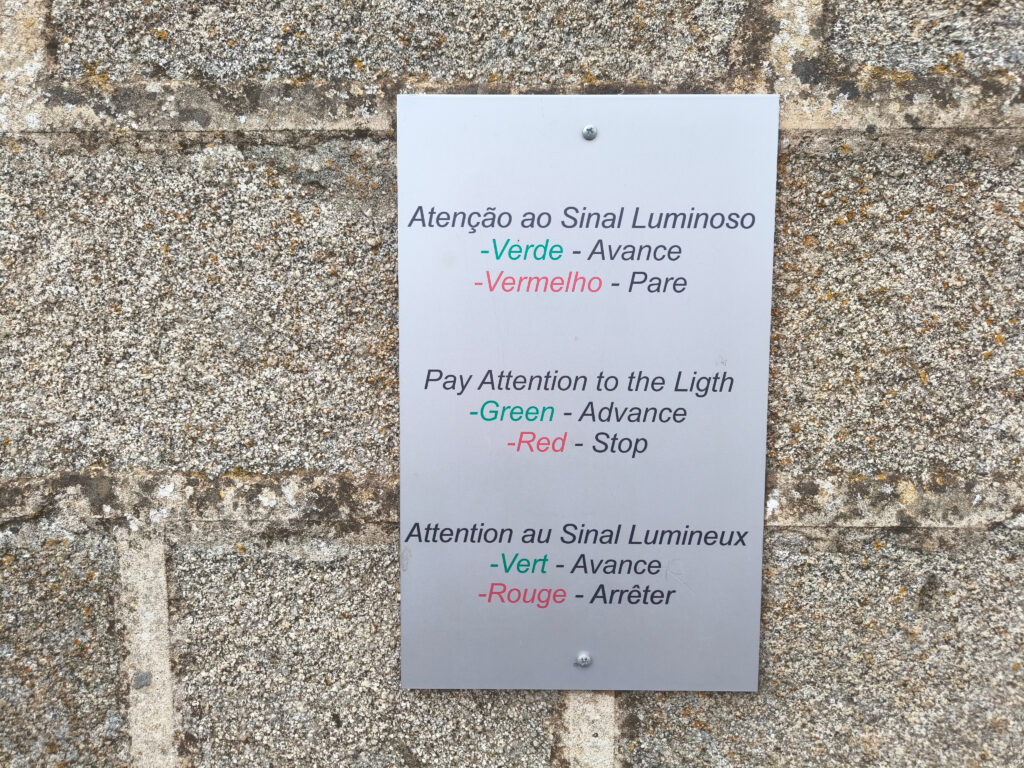

(de) Der Weg hoch auf das Kathedralendach und runter führt über eine sehr enge Wendeltreppe. Der Besucher:innenfluss wird hier sehr effektiv organisiert. Problematisch wird es bei großen Besuchergruppen. Da wird dann die Geduld schon mal auf die Probe gestellt.

(es) La subida al tejado de la catedral y la bajada se realizan por una escalera de caracol muy estrecha. El flujo de visitantes se organiza aquí de forma muy eficaz. Aunque con grandes grupos de visitantes, la situación se complica y la paciencia se pone a prueba.

Der Kreuzgang / El claustro

Hortus conclusus

(de) Leider ist der Garten den Besucher:innen verschlossen / (es) Lamentablemente no se puede acceder al jardín interior.

(de) Auch vom Kreuzgang gibt es eine Wendeltreppe, die auf die „Dachterrasse“ führt. / (es) También desde el claustro hay una escalera de caracól que lleva a la terrasa.

(de) Mein persönliches Highlight erwartete mich allerdings ganz am Ende des Besuches, im Museum für Sakralkunst, das in der ehemaligen Schule des Knabenchors untergebracht ist. Ursprünglich befand sich im Erdgeschoss der Dienstleistungsbereich (Refektorium, Küche und Vorratskammern) und im ersten Stock neben den Zellen der Raum, wo die Gesangsproben stattfanden und die Kapelle sowie das Oratorium. Mit einem weitreichenden Umbau 2009 wurde diese Grundstruktur wieder „hervorgeholt“. Jetzt beherbergt jede Zelle eine kleine Gruppe von Objekten und diese Struktur ist sehr angenehm, weil jede Nische einläd, sich auf die dort ausgestellten Objekte einzulassen, ohne sich von anderem ablenken zu lassen.

(es) Sin embargo, mi „highlight“ personal me esperaba al final de la visita, en el Museo de Arte Sacro, que se encuentra en la antigua escuela del coro de niños. Originalmente, en la planta baja se encontró la zona de servicio (refectorio, cocina y almacenes) y la sala donde se realizaban los ensayos del coro, la capilla y el oratorio se encontraron en el primer piso, junto a las celdas. Esta estructura básica fue «recuperada» con una amplia remodelación en 2009. Ahora, cada celda alberga un pequeño grupo de objetos y esta estructura es muy agradable porque cada nicho invita a dedicarse a los objetos expuestos sin distraerse con nada más.

Mein Highlight: Die Jungfrau des Paradieses / La vírgen del paraíso

(es) Una leyenda asociada a esta imagen, contada en el siglo XVIII por el padre Francisco da Fonseca en su Évora Ilustrada, dice que dos peregrinos intentaron vendérsela a Isabel Afonso, vecina de Évora y del convento del Paraíso. Cuando quiso pagarla, los peregrinos habían desaparecido, por lo que doña Isabel se convenció de que se trataba de dos ángeles y decidió donar la imagen al convento cercano a finales del siglo XV. Esta asociación legendaria es curiosa, ya que este tipo de piezas era conocido en Frncia y Alemanía, pero no en la península ibérica, donde parece haber estado claramente asociada a las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. El trabajo del marfil era casi desconocido en Portugal y, al igual que los otros ejemplares peninsulares de «Vírgenes abridoras», también esta de Évora debe estar relacionada con los talleres parisinos del siglo XIV.

La expansión de este tipo de imágenes, en las que una figura de la Virgen con el Niño se abre desde el regazo para dejar ver un retablo historiado en varias escenas del Nacimiento y la Pasión, se produjo esencialmente en los siglos XIII y XIV, asociando una imagen devocional, en la mayoría de los casos de materiales preciosos, a una secuencia narrativa que centraba en el culto mariano los pasos esenciales de la historia sagrada. Sin embargo, fueron imágenes siempre controvertidas, precisamente por la duplicidad de lecturas que creaban. Hacia 1400, el canciller de la Universidad de París, Jean Gerson, criticaba directamente estas imágenes porque «no hay belleza ni devoción en tal apertura y puede ser causa de error y de falta de devoción». A pesar de las críticas, su culto se mantuvo y, aunque son raros, existen incluso ejemplares posteriores al Concilio de Trento.

(de) Eine mit diesem Bild verbundene Legende, die im 18. Jahrhundert von Pater Francisco da Fonseca in seiner Ilustrada von Évora erzählt wurde, besagt, dass zwei Pilger versuchten, das Bild an Isabel Afonso, eine Bewohnerin von Évora und des Klosters Paraíso, zu verkaufen. Als sie es bezahlen wollte, waren die Pilger verschwunden, so dass Isabel davon überzeugt war, dass es sich um zwei Engel handelte und beschloss, das Bild Ende des 15. Jhdts dem Kloster zu schenken. Diese legendäre Erzählungung ist ungewöhnlich, da diese Art von Kunstwerken in Deutschland und Frankreich verbreitet waren, nicht aber auf der Iberischen Halbinsel, wo sie eindeutig mit den Pilgerwegen nach Santiago de Compostela in Verbindung zu stehen scheint. Elfenbeinarbeiten waren in Portugal fast unbekannt, und wie die anderen Beispiele von „Sich öffnenden Jungfrauen“ auf der Halbinsel muss auch dieses aus Évora mit den Pariser Werkstätten des 14. Jhdts in Verbindung gebracht werden.

Die Ausbreitung dieses Bildtyps, bei dem sich eine Figur der Jungfrau und des Kindes von ihrem Schoß aus öffnet, um ein Altarbild mit verschiedenen Szenen der Geburt und der Passion zu enthüllen, fand im Wesentlichen im 13. und 14. Jahrhundert statt, wobei ein Andachtsbild, das in den meisten Fällen aus kostbaren Materialien hergestellt wurde, mit einer Erzählsequenz verbunden wurde, die die wesentlichen Schritte der heiligen Geschichte im Marienkult in den Mittelpunkt stellte. Diese Bilder waren jedoch immer umstritten, gerade wegen der Doppeldeutigkeit der Lesarten, die sie erzeugten. Um 1400 kritisierte der Kanzler der Pariser Universität, Jean Gerson, diese Bilder direkt, denn „eine solche Öffnung ist weder schön noch andächtig und kann zu Irrtum und mangelnder Andacht führen“. Trotz der Kritik wurde ihr Kult beibehalten, und obwohl sie selten sind, gibt es sogar Beispiele aus der Zeit nach dem Konzil von Trient.